本文なの? 設問なの? どっちが先なの??

…っていうTOEIC界隈の永遠のテーマに触れてみました(笑)

「設問を先に読んだのに、忘れちゃうんだけど!?」

「本文を先に読んだら、どこが問われてるかわからん…」

——そんな“読み順迷子現象”、経験ありませんか?

こんにちは、TOEIC915点・英検1級ホルダーのトビーです。

英語の読解問題に取り組むとき、よくあるのがこの「読む順番どうする問題」。 TOEIC受験者の多くが悩むこのテーマ、実は“読解力の本質”と深く関わっています。

この記事では、トビーの失敗談(15問残し地獄)とともに、

・設問先読み vs 本文先読み——それぞれのメリットと落とし穴

・あなたのレベル別・おすすめ戦略

・読解の処理スピードを決める“構造理解力”の正体

を、共感と科学とちょっぴり笑いを交えてお届けします(笑)

TOEICリーディングが時間切れになる理由|読む順番が“読解効率”を左右する!

TOEICリーディングは「時間との戦い」

TOEICリーディングは、ただの読解テストじゃありません。

「時間との戦い」なんです。

まずはそれを実感してもらうために、各パートの目安時間と処理スピードを表にまとめてみました。

| パート | 問題数 | 目安時間 | 1問当たりの時間 |

| Part 5(短文穴埋め問題) | 30問 | 10分 | 20秒 |

| Part 6(長文穴埋め問題) | 16問 | 10分 | 37.5秒 |

| Part 7(長文読解問題) | 54問 | 55分 | 61秒 |

TOEICのリーディングは75分で100問。

Part5と6を合わせて20分以内で切り抜けたとしても、Part7の長文読解には55分しか残されていません。

やってみるとわかりますが、これは相当に高速処理が求められる世界なんです。

設問先読み vs 本文先読み|脳の使い方がまるで違う!

この「読む順番問題」、実はただの好みや勘ではなく、脳の使い方そのものに関わってきます。

科学的には、こう分類できます:

・設問先読み派:ワーキングメモリ(短期記憶)への負荷が高い

・本文先読み派:全体構造をつかむ“理解構築型”の処理が求められる

心理学者Just & Carpenter(1992)の研究によると、

「文を理解しながら、設問内容を記憶に保持する」というだけで、脳はけっこうな負荷を抱えることになるそうです。

つまり——

「設問を覚えて本文に突入」って、想像以上にハードモードなんです。

一方で本文先読みも、構文が取れなければ「意味が曖昧なままズルズル読んで、結果時間ロス」なんてことに。

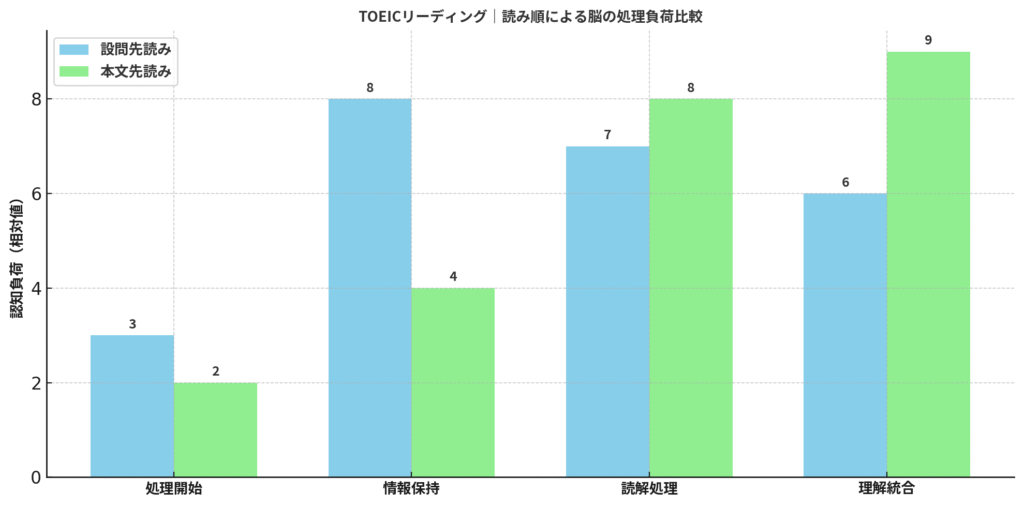

【TOEICリーディング|読み順による脳の処理負荷比較】

青:設問先読み → 記憶の維持に負荷が集中

緑:本文先読み → 構造理解・統合に負荷が集中

このように、同じリーディングでも「どこに脳が頑張るか」が大きく異なるんです。

真の原因は“読み順”ではない!?|トビー的にはどうだったのか

この問題、トビー的にははっきりした回答が出ています。

・精読を知らなかった頃:設問先読み → 15問以上残すのがデフォ(涙)

・精読を身につけてから:本文先読み → 最後までしっかり解き切れる!

精読をマスターしてからは、まず先に本文に目を通してしまう。

それから問題を一気に解く。

設問に戻るのは、本当に迷ったときだけ。

この戦法の方が圧倒的に処理スピードが上がると実感しています。

「精読」すら知らずにいた時は——

「設問先に読んでも忘れる」「本文先に読んでも設問に戻れない」

…結局どっちも迷子でした(笑)

なぜか?

それは、文章をきちんと理解できていなかったから。

SVOCがつかめず、英文が脳内を“上滑り”していたんですね。

だからこそ、読み順の正解は人によって違ってOK。

大切なのは、英文の構造をつかむ“読解力”なんです。

次の章では、「設問先読み・本文先読み」それぞれのメリットと落とし穴を具体的に比較していきましょう!

TOEIC900越え、想像より100倍メンタルを消耗したって話、こちらで詳しく説明しています。

→英語力より、心の耐久力。TOEIC900点は“精神修行”だった件

設問先読みのメリットと罠|「狙い撃ち」できるけど、罠もある!?

設問先読みの最大メリット|狙い撃ちで“読む範囲”を絞れる

TOEICリーディングで多くの人が実践しているのが、「設問を先に読む」戦略。

この方法の一番のメリットは、“読むべき場所”に狙いを定められることです。

特に効果的なのが、以下のような問題:

- What is stated about〜?(事実確認)

- Why did Mr. Tanaka send this email?(目的把握)

あらかじめ設問や選択肢に目を通しておけば、本文を読みながら

「お、ここに答えありそうだな」と目星をつけやすくなります。

人名や固有名詞を事前に把握しておくと、該当箇所を探す際のナビにもなる。

TOEICのように時間がシビアな試験では、この“読みの精度”が武器になるんです。

落とし穴もある?|トビーの“設問忘れるあるある”

トビーも、TOEIC700点台の頃は完全な「設問先読み派」でした。

設問と選択肢を見て「よし、理解した!」と意気込んで本文へ突入。

……でも1〜2行読んだあたりで、ふと気づくんです。

「……あれ、質問なんだっけ?」(笑)

そして設問に戻る → 本文に戻る → また忘れる

=記憶と読解の無限往復列車に乗車してました(しかも各駅停車)

このときのトビーは、まだ「精読」の存在すら知らず、

英文を読んでいるつもりで、意味は脳をすり抜けていたんです。

結論:設問先読みはメリットばかりとは限らない

多くの人は、「設問先読み」しか選択肢がないと思います。

でもこの方法、読解力が育っていない段階では、むしろ混乱の元になることも。

なぜなら:

・設問を覚えておくのに記憶負荷がかかる

・設問を読むこと自体に時間がかかる

・結果、本文と設問を何度も往復するハメに…

さらに、設問のキーワードを意識しすぎることで、本来不要な部分まで読んでしまうこともあるんです。

スコアが800点台中盤に近づき、ある程度精読力が身についてきた人は、

「本文先読み」も視野に入れる価値があります。

では次章では逆の立場、本文先読み派の戦略と落とし穴を探っていきましょう!

「読めてるつもり」が一番危ない。精読力をつけることの大切さ、こちらからどうぞ。

→“読めてるつもり”が英語を止めてた|20年迷走したトビーが見つけた精読の力

本文先読みのメリットと罠|“流れ”は読めるが「戻りロス」が痛い!

本文先読みの最大メリット|ストーリーがつかみやすい!

「そんな読み方、できるの!?」

——かつてのトビーもそう思っていました。でも、できるんです。しかも、驚くほど効率が良い。

この戦法の強みはズバリ、本文全体の流れがつかみやすいという点です。

・登場人物の関係性

・時系列の流れ

・文章のトーンや雰囲気

一気に本文を読みきることで、頭の中にストーリーを焼き付ける感覚が得られます。

そして設問を読んだ時には、

「あー、あの場面のことね!」

とすぐにピンとくる。これは本文の構造が頭に入っているからなんです。

特にこの読み方が効果的なのは、以下のような問題:

- What is the most likely reason〜?

- What is suggested about the event〜?

背景・文脈重視の設問では、本文理解がそのまま解答力に変わるのがこの戦法の最大の強みです。

弱点は?|「設問に戻る時間ロス」問題

ただし、この戦法にも明確な弱点があります。

それが、設問を見たあとに本文に“逆戻り”する手間と時間ロスです。

たとえば本文を読み終えた後に設問を見ると──

「……えっ、それ聞かれてたの?」💦

となって、焦って本文を再確認。

でもその時には、どこに何が書いてあったかぼんやりしか覚えてない。

この「再検索ループ」で、数十秒〜1分があっという間に溶けていきます。

特に、ダブル・トリプルパッセージ(Part7後半)では、戻る範囲も長くなり、時間ロスは深刻です。

迷ったときトビーが頼るのは、「消去法」と「直感」。時間がもったいないので潔く進みます(笑)…それでも意外と当たってるものです!

結論:本文先読みは“流れ重視”型。でも、精読力をつけてから!

本文先読みは、「文全体を理解したうえで、記憶に基づいて」設問を処理するスタイル。

つまり、精読力が前提条件です。

一度で意味が取れれば、設問に答えるのもスムーズ。

でも逆に、文構造がつかめていないと:

・「どこを聞かれてたか、ピンと来ない」

・「該当箇所を探し回る」

・「戻る時間がムダにかかる」

という罠にハマります。

なので、「先読」にトライするのは、リーディングのスコアが380点を超えたくらいで。

まだスコアが伸び悩んでいる段階の方は、焦らず土台(精読力)を整えるのが先決です。

次章では、ここまで紹介した2つの戦法を読解力・処理力・時間配分の視点から徹底比較。

「あなたに合った読み順」を一緒に見つけていきましょう!

精読ができると「リテンション(retention)=記憶の保持力」の能力が上がります。だから後から設問を読んでも、“何が書いてあったか”を思い出せるんです。

TOEIC900点目前で伸び悩んでませんか? 英語の成長を支える「学習ピラミッド」の記事はこちらから:

→TOEIC900・英検1級で伸び悩むあなたへ|“精読の壁”を超える英語学習ピラミッド

結局どっちがいいの?|脳の特性にもよる“読み方の相性”

ここまで、「設問先読み」と「本文先読み」のメリットと落とし穴を見てきました。

でも結局——

「で、どっちが正解なの?」

…って思いますよね。

トビーの答えは、こうです。

やりやすい方でやってください(笑)

なぜなら、脳の使い方には個人差があるからです。

YouTubeで著名なトイッカーさんたちの戦法を見ても、

「先読み派」「本文派」「どっちでもいい派」…とバラバラ。

つまり、万人にフィットする“正解”はないんです。

ただ、このままだとこの記事が締まらないので(笑)、

ここでは「トビーのやり方」と「一般的なアプローチ」をスコア別に整理してみたいと思います。

トビーの場合|初回915点を支えたハイブリッド戦略

トビーも最初は「設問先読み派」でした。

でも、精読力を身につけてからは「本文先読み派」に転向し、最後まで時間内で解き切れるように。

Phase1:精読前(設問先読み)

・正答数:85問前後で頭打ち

・いつも10〜15問残してタイムアップ

・焦りと戻り読みで精度も下がる

Phase2:精読後(本文先読み)

・正答数:88〜92問で安定

・精度もスピードもUP

・本番試験ではR420・L495 → 合計915点

精読後は、正当数が増えつつスピードも上がったのには、本人も驚きです。

トビー式・本文先読みの手順:

1. 本文を普通に読んで内容を頭に焼き付ける。

固有名詞(人名、地名)は特に注意。誰が?どこで?を意識する。

2. 設問と選択肢を上から順に読み、記憶を頼りに正答を照合。

消去法も活用してサクサク解く。

3. 迷ったら本文に戻ってもOK

でも悩みすぎず、直感でマーク!

この時トビーの戦略は、「全問に手をつける」ためにスピード感も意識すること。

実はTOEICでは、最後のトリプルパッセージの方が簡単なこともあるんです!

一般的なアプローチ|トビーのおすすめ

まだ精読に自信がない方、あるいはリーディングスコアが350点未満の方は、

まずは「設問先読み」+「段落ごとの読み進め」戦法で進めましょう。

シングル、ダブル、トリプルパッセージでも若干戦略は異なりますが、大まかなアプローチは以下の通り。

ステップ1:まず設問を読む

→選択肢は見ない(迷子になります)

→「何を問われているか」だけを把握

ステップ2:本文を上から読む

→1段落読んで、設問を確認してマーク

→見つからなければ次の段落へ

ステップ3:設問と本文を交互に往復

→設問の順番=本文の順序とおおむね一致

→記事問題やNOT問題は深追いしすぎない!

このやり方のデメリットは、「戻り読みが多く、時間ロスが生まれやすい」こと。

でも、精読の土台がまだ不安な段階では、この戦法が最も安定します。

どうしても900点越えしたい!って同志の方、Rスコアが350〜380点を超えてきたら、

トビーのやり方を参考にして、「問題先読み」に挑戦するのもありでしょう。

読解力を伸ばしたい。でも安易な「速読法」に頼るのはキケン!こちらで詳しく説明してます。

→その「速読法」…騙されてない?TOEIC915点を生んだ“精読力”の正体

まとめ|「正しい順番」より「読める力」が本質だった!

さあ、タイトル回収のお時間です(笑)

今回は、

「TOEICリーディングは「設問→本文」か「本文→設問」か?|“読み順迷子”を救う読解戦略とは」

というテーマで、TOEICリーディングにおける「読み順論争」の真相に迫ってきました。

・設問先読み vs 本文先読み

・それぞれのメリットと罠

・トビーの実体験(初回915点の戦略)

・スコア別・おすすめアプローチ

まで、たっぷりお届けしました。

トビーのおすすめ“ざっくり要約”はこちら!

・スコア350〜380点台までは、設問先読みで地力養成

・スコア380点を超えてきたら、本文先読みの練習開始

・安定して900点を狙うなら、精読+ハイブリッド戦法で仕上げ!

……ってことなんですが!

最後にトビーがほんとうに伝えたいのは、ここです:

小手先テクにこだわるより、きちんとした読解力をつけよう!

TOEIC関連の書籍やYouTubeを見ていると、

「こうすればスコアUP!」とか「これが神技!」といったテクニックがたくさん紹介されています。

でも、トビーの実感として——

900点の壁を越えるには、“必殺技”は通用しない。

結局は、地道に英語力=「読める力」を積み上げるしかないんですよね。

このブログでは何度でも言います。

英語の本質は“読解力”。そして「精読」ができなければ、上級レベルには行けません。

だからこそ、ヘンテコな“裏技”や“神技”に惑わされずに、

トビーと一緒に、イバラの道を歩んでゆきましょう(笑)

正解は“順番”じゃない。英文が構造で読めるようになれば、もう道に迷うことはありません。

英語力が伸び悩んでいる…。それって「精読の壁」にあたっているかもしれません。突破方はこちらから:

→「精読の壁って何?|英語力が頭打ちになる理由と突破法」

このブログを書いた人:トビー

20年迷走して、ようやく“精読の壁”を超えた人です(笑)

トビーって何者?って思った方は、こちらをどうぞ(笑)

→このブログについて|20年迷走して気づいた“精読”の力とTOEIC900の壁

コメント