トビーがTOEIC900点越えを目指して勉強している時、どうしてもリーディングの点数が伸びない壁に突き当たりました。その時は理由が分からず、ただがむしゃらにTOEIC公式問題集を何度も何度も解き直し。それでも点数が上がらず、いたずらに時間ばかりが過ぎて行く。

みなさんはこんな経験ないでしょうか?

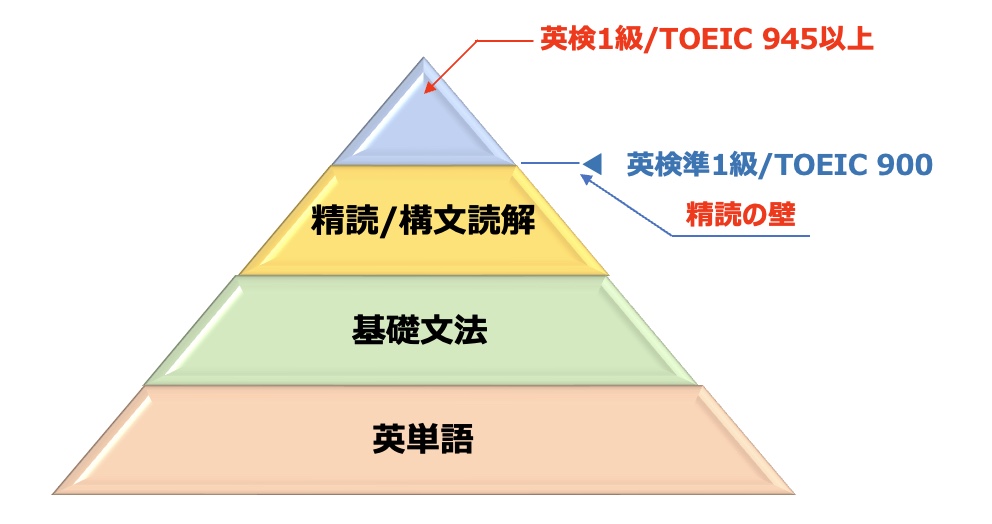

でもあることがきっかけで、その挫折を乗り越えることができました。それは、「精読の壁」の存在に気がつけたことです。この壁を抜けたあと、拍子抜けするほどあっけなくTOEIC900点、英検1級の目標をクリアしてしまいました。

誰もが突き当たる、精読の壁

精読の壁とは、TOEICで800点台半ば~900点台、英検準1級から1級の間にある(だろうとTobeyが勝手に思っている)壁です。トビーがこの壁にぶつかったのも、TOEICスコア(推定)800点台なかばくらいのときでした。

どんなに公式問題集を繰り返しても点数が伸びない。リーディングが時間内に終わらない。しまいには問題集を開くのがトラウマになってしまうほどでした(笑)。

TOEIC900点を最短で出すには、リスニング480点、リーディング420点と言われています。実はリスニング480点というのは慣れてくると意外に達成可能な点数です。トビーの場合も公式問題集を1から初めて、5に入るくらいから安定して正当数が90~95問くらいになっていました。これはスコアに換算すると480点が狙える圏内です。

でもリーディングは違います。正答数で90問以上をキープしようとするとなかなかに大変。まずは時間内に全問解き切れるくらいのリーディング力がないといけない。これが結構なイバラの道。

TOEIC Part5攻略の定番中の定番、「炎の千本ノック!」で著名な中村澄子先生をご存じでしょうか?中村先生は「すみれ塾」を主宰されており、YouTubeに多くの動画を上げておられます。ここにはTOEIC攻略つながるヒントが満載です。

そこでも言われているのですが、「リーディングが苦手な方はあるところでスコアが伸び悩む」のだそうです。800点までは取れてもなかか900点が取れない。その状況で何年もTOEICを受け続けている方も少なくないのだとか。

まさにトビーがその好例。その当時、しっかり沼にはまっていました。

ちなみにTOEIC900点は英検準1級レベルとされています。そのため、ここで言う精読の壁は「TOEICで800点台半ば~900点、英検準1級から1級の間にある」のだろうと推測しているのです。

中村先生曰く、「TOEICスコア900点はまぐれででるものではない」。これ、本当に身をもって実感しました。

見えない精読の壁

「精読の壁」は見えない壁です。もちろんそれとは気づかずに抜けられる方もいらっしゃいます。けれど少数です。TOEIC900点越えや英検1級獲得が誰でもそう簡単に到達できるものではないのはそのためです。ここまで到達するのには、みなさんそれなりの苦労や挫折を経験されていることだと思います。

精読の壁を、すんなり抜けられた方は本当に幸運です。中村先生の膨大なYouTubeコンテンツを見てわかったのですが、そういう方は高校や大学受験でかなり英語を頑張ってこられた方が多いようです。逆に、そうでない方は注意が必要で、Tobeyが正にその例です。

高校の時にはすでに英語で挫折。大学受験は推薦で。英語はパス・・・。

ご自身が当てはまるようであれば覚悟を決めましょう(笑)。この壁を抜けられないと高みに到達することができません。

一方で、TOEIC800点台を取れる方はすでにかなりの英語力をお持ちです。仕事での英語や日常会話等、大きく不自由することはないでしょう。ご本人もTOEICのスコアが800点もあって自分が「英語ができない」とは思っていないでしょう。トビーが実際そうでした。900点取得のために頑張って勉強も続けてきましたしね。

けれどもTOEIC900点以上、英検1級までを取るのには、もう一段階英語レベルを上げなくてはいけないのです。トビーの場合、この慢心こそが「精読の壁」を見えなくしていた理由の一つでした。

精読が何かを理解する

ここでTobeyがいう「精読」とは「構文読解」とも言われています。ここでいう「精読ができる」とは、簡単に言えば以下の通りです。

①英文をSVOC+Mに素因数分解できること(*Mは修飾語ですね)

②英文中のルールを読み取る

③ルールに則って英文を正しく解釈する。

言葉では簡単ですよね。でも意外にこれが曲者なんです。

まず①から見てゆきましょう。

英文をSVOC+Mに素因数分解できる

S=主語(名詞、代名詞、動名詞、to不定詞など)

V=動詞

O=目的語(名詞)

C=補語(名詞、形容詞)

M=修飾語(副詞、形容詞)

これは問題ありませんよね?・・・と言いたいところですが、SとVはまだいいとして、Oは? Cは?と考えると案外わかってないものです。そしてM。どうでしょうか? 修飾語って改めて考えると理解が曖昧な方が多いかと思います。

特に英検1級を目指そうとする方。このレベル試験では意図的に読みにくくするような長い文章も出てきます。そうした複雑な文章を理解するのにまずは必要なスキル。それが①英文をSVOC+Mに素因数分解できることなんです。

ここで「うっ」となった方、復習が必要ですよ。でもひとまず詳説は省いて次の説明に行きましょう。

英文中のルールを読み取る

At that small house began my happy life.

簡単な英文で、ここに知らない単語はないかと思います。

ではこれをどうやって解釈してゆくのか?

まず注意したいのが、文頭からいきなり「At that small house」から始まっています。前置詞atはその後ろに続く名詞と一緒に「カタマリ」を作り、修飾語(副詞や形容詞)として機能します。

次に「began」が来ています。これは動詞で、動詞は動詞としか解釈できないのでそのままです。

最後に「my happy life」と続きます。名詞3つが連なって名詞のカタマリ(名詞句)を作っています。一方、前の動詞beginは他動詞、自動詞どちらにもなり得ます。なので、beganの目的語なのかな、と考えられます。

以上をまとめると下記になります。

At that small house began my happy life.

修飾語 動詞 目的語

あれれ・・・?となりますよね。そう、これだと主語がないのです。英語では基本、主語のない文はあり得ません。なので、どこかの解釈が間違っていたことになります。一体どこでしょうか?

まず、At that small houseは名詞のカタマリですが、機能としては修飾語ですので主語にはなり得ません。ここで気がつかなくてはならないのが、英文では前置詞から始まる文章が結構出てきます。そういったときは倒置が起きています。ここでは動詞はbeginですので、残る主語の候補はmy happy lifeしかありません。

したがって、精読(構文読解)するとこの文章は以下の形だということがわかります。

M(修飾語)V(動詞)S(名詞) *SとVが倒置

元の文章に戻すと下記になりますね。

My happy life began at that small house. (私の幸せな生活はあの小さな家で始まった)

隠れていたルールがたくさん出てきました。では「②英文中のルールを読み取る」の説明に戻りますね。ここの文では3つの「ルール」ありました。

①at that small houseは名詞のカタマリだけど、修飾語として機能するので主語にはなれない。

②前置詞から始まっているので、倒置が起きていることに気が付く。

③上記より、my happy lifeはbeginの目的語でなく、主語だと解釈する。

もちろん、こんなこといちいち考えていると時間がかかってしまいますが、複雑な文章ほどきっちり英文中のルールを読み取らないと理解ができないのです。

ルールに則って英文を正しく解釈する

では上記が分かった上で英文を正しく解釈してみましょう。

At that small house began my happy life.

「あの小さな家なんだよ、私の生活が始まったのは」

いま話者の目の前に見えている「あの小さな家」を強調したいがために、At that small houseが前に出てきて倒置が起っているのす。

すっきりしましたか?簡単すぎたでしょうか?

でも、たった8語で構成される「At that small house began my happy life」という簡単な文章ですら、文法的に解釈しようとするとこんなに多くの説明が必要となりました。

今回の英文は短かったので、精読がきちんとできていなくも大きな問題にはならないかもしれません。けれど、これが長文になったらどうでしょうか?少しずつ解釈が間違っていると、それが積もり積もって文章全体では理解できないという状況になりかねません。あるいは、一部の解釈が間違っていたために文章全体を誤った解釈で捉えることにもなり得ます。

堅苦しく、めんどくさく感じかもしれません。

けれど、ここをクリアにしてゆかないとTOEIC900点越えや英検1級の目標に達するのに大幅な時間のロスを強いられることになります。

お恥ずかしい話ですが、大幅な時間のロスをしていたのは他でもなくトビーでした(笑)。

20年以上英語を使ってきて、実は「精読」という言葉すら知りませんでした。経験から言いますと、TOEIC800点くらいでまでだったら別段「精読」なんて知らなくてもやってなくても、試験慣れと根性(?)で取れてしまいます。でも、それ以上となると本当に厳しい・・・。

TOEIC900点手前で伸び悩んでいたときは正直「精読の壁」にぶつかっていたとは思ってもいませんでした。TOEIC公式問題集6-1までやって挫折し、そこで初めて精読という概念を知って徹底的に勉強しました。「精読の壁」を超えてみて、初めてそこに壁があったんだなとわかったのです。

「精読の壁」を抜けたあとに見えたもの

トビーの場合は20年以上、英語の「中級レベル」をずーっと彷徨ってきました。上述のTOEIC学習の挫折がきっかけで「精読の壁」に気づきそれを超えたとき、拍子抜けするほど自分の英語レベルが上がった実感がありました。

実際のTOEIC試験では、初回受験で915点(リスニング495点、リーディング420点)を獲得し、TOEICの勉強はいったんここで終了。その後英検1級にチャレンジ。その4か月後に無事こちらも初回受験で合格することができました。

英検1級のリーディングはよく難易度が高いと言われますが、「精読の壁」を越えたあとではそれほど不安に感じることはありませんでした。ただ読まなくてはならない英文量が膨大なので、何度も過去問題を解いて時間内に終わらせることに集中しました。

ちなみに英検1級ともなると、リスニングのスクリプトも膨大な量です。「読めない英文は聞き取れない」ことは経験上わかったいたので、リスニングのスクリプトもきちんと精読して解釈に間違いがないかチェックしました。実は、リーディング力向上はリスニング力向上にも役立つのです。まさに精読を特訓したおかげでリスニング力強化にもつながる結果となりました。

この経験から、ひとまずTOEIC900点越えや英検1級取得を目標の最上層と考えたとき、そこへ到達するまでの学習方法に明確な階層があることに気が付きました。

英語学習における階層構造

あったりまえでしょ!思われる方も多いかと思います。一方で、20年以上英語に接していても全く気がついていない人がいるの事実です(=トビー)。なので、英検1級/TOEIC900点以上を目標とした場合に必要となる英語学習のプロセスをピラミッド型の階層構造としてまとめてみました。

階層構造:英単語

まず英単語。これは言うまでもないですよね。全ての基礎の始まりです。これがわからないと先に進まない。でも侮ることなかれです。一番下の階層にあるから簡単、というわけではないんですよ。

【TOEIC/英検における必要単語数の目安】

TOEIC 800点:8,000語

TOEIC 900点:10,000語以上

TOEIC 990点:13,000語以上

英検2級 :3,800〜5,100語

英検準1級 :7,500〜9,000語

英検1級 :10,000〜15,000語

TOEIC900点取れたとしても、英検1級を目指すためにはさらにプラスで5000語も覚えなくてはならない・・・。やったことある方はわかると思いますが、なかなかの苦行です(笑)。

これから受けようと思う英語試験の文章中に、わからない単語が10%以上あると高得点を取るのはかなり厳しいと思います。あくまで個人的な感覚ですが、2〜3%以下には抑えたいところです。ゼロには絶対できません。

TOEICは英検1級と比較してそれほど難易度が高い単語が入っているわけではありませんが、それでもいくつかは必ず知らない英単語が出てきます。「英検準1級 出る順パス単」+「TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ」くらいの単語をカバーできれば、900点くらいまでなら十分と思います。

英検1級はリーディング最初の単語穴埋め問題に出る単語がかなりマニアックです。英検1級の合格に必要な単語数が15,000語と言われているのはその点にあると思います。読解問題にはそこまで難しい単語が出てくることはありません。ただし、単語の穴埋め問題は「知っていれば」解ける問題なので合格点を狙うのにはきちんと勉強することが必須です。

英検1級レベルの単語力を持っていると、BBCやCNNといったニュースサイトでも辞書なしでも読めるようになってきます。単語の勉強に終わりはないのですが、このレベルを持っていると世界で起きているニュースを生の英語で理解できるようになるので、個人的には英検1級の勉強を通して語彙力が増えてとても良かったなと思っています。

階層構造:基礎文法

次に基礎文法です。

中学校、高校前半くらいでほぼほぼ必要な基礎文法は終了していると思います。そして、20年(以上)前のトビーはすでにここで挫折していました(涙)。

完了形、関係代名詞、自制の一致・・・ああもうこのあたりを言葉を聞いただけでも苦痛に感じるほどでした。どうしても頭に入ってこない・・・。トラウマすぎていまだにその時の参考書持っています(笑)。

チャート式シリーズ 基礎からの新総合英語(数研究出版)

できなかったのは参考書のせいだと20年以上思い(呪い)続けてきましたが、出版社変わって同じシリーズが出ていますね。Amazonで星4.3なので、悪かったのは自分の頭だったのだと今理解できました(笑)。

これから基礎文法の本を購入される方はEvergreenあたりをお勧めいたします。非常にわかりやすまとまっており、かといって内容が不足しているようなことはない。トビーもこれから大学受験の子供にこの本を与えました。まずは1冊買ってさらっとやってみましょう。

重要なポイントとしては、基礎文法にあまり深くのめり込みすぎないことです。極論から言いますと、いくら基礎文法ばかりやっても読解力は頭打ちになります。次の精読/構文読解に進まないといけません。

正直、onとatの使い分けとか、willとbe going to〜のニュアンスの違いだとか、あまり枝葉末節なところにこだわるよりも、ざっくりと基礎文法を頭に入れ、次の精読のプロセスに進む。精読のプロセスで基礎文法の理解が足りていないところがあったら、まだ戻って学習する。そんなやり方の方が合理だと思います。ちなみに英検1級で、文中の過去完了のhaveが表しているのは、「継続」か「経験」か? だなんて問われることはありませんので、ご安心を。

階層構造:精読/構文読解

そしてその上が精読/構文読解です。

これについては上記でどんなものかは軽く触れたので詳説は省きます。

参考書のお勧めは「ポレポレ 英文読解プロセス50」これ一択です。こんなに薄い本に、精読の壁を超えるエッセンシャルがぎっしり詰まっていて驚きです。おすすめする理由は以下の通りです。

1. YouTubeで無料講座が受けられ、テキストに表記されていない内容を補完できる。

2. 英文解釈のために必要なコツが凝縮されている。

3. ムダがそぎ落とされ、必要な知識の身を最短で身に着けられる。

まずはポレポレをやってみて少し難易度が高いと感じたなら、「英文読解入門 英文法基本ここだ!」からやり始めることをお勧めいたします。著者はポレポレと同じ、西きょうじ先生です。

トビーもポレポレを数問解いてみて、難しいと思ったのでこちらに切り替えて学習を始めました。

「基本」とありますが、知らなかったことも多く大変参考になりました。ポレポレと同様にYouTubeで無料動画閲覧できますので学習に効果的です。ポレポレの内容はこの内容が理解できていることが前提ですので、すでに文法に自身のある方でもいちど見ておくことをお勧めいたします

階層構造:ピラミッドの頂点へ

そして最後、ピラミッドの頂点です。実はここになんて書こうか迷ったのですが、結局今のところ良いものが思いつきませんでした。

あえて言えば、最後のコツそれは「学んだことを全て忘れる」でしょうか?

正直、「精読/構文読解」のプロセスを学んだ後では一時的に英語の読む速度が遅くなります。無理もないですよね。わざわざSがどれでVはどこ?なんてきっちりやって行くわけですから。実はそれではダメで、「精読/構文読解」のプロセスを学んだ上で、あとは大量の英文を読んで頭を英文に慣れさせてあげる必要あります。

何度も何度もいろいろな英文の読んでいるうちに、頭の中で「精読」を意識せずとも「英文を戻り読みせずに頭から読んで、英文のまま理解する」レベルに達することができます。これって、ネイティブレベルに近づいた、ということではないでしょうか? 英語学習者が目指したいのは、まさにこのレベルですよね。

ここまでいけば、これまで勉強してきたことはもう忘れてしまって良いのです。それでも「早く、正確」に英文を読むことができるようになっているはずです!

精読の壁を超えよう

いかがでしたでしょうか?

これからTOEICや英検の勉強を始めようとされる方。英語の勉強にはピラミッド階層構造があることをまず頭に入れましょう。それぞれの階層を適切な勉強方法でクリアしてゆきましょう。

精読の壁目前で行き詰まっている方。英検1級やTOEIC900点越えはすぐそこですよ。このレベルまで来ている方であれば、あとちょっと。しっかり「精読」をマスターして壁を抜けてゆきましょう。

精読の壁を越えてゆくそのヒントは、このブログにたくさんちりばめられています。

でもその過程は、よくYouTubeなどで見るような「これだけあれば」とか「最短で」とか耳障りの良いものなんかではなく、人によっては苦行の道になるかもしれません。

でも「精読の壁」の存在を知った皆さんなら、正しい努力を積み重ねることができるはずです。

知っていましたか?努力にも「正しさ」があるんですよ。その上でコツコツと、たくさん積み重ねる。

そうすると、いつしか努力の「量」が「質」に変わる時がきます。本当です。

それが「質」に変わったとき、みなさんの目指す目標はきっとすぐそこでしょう!

コメント